新型冠状病毒肺炎的突然爆发,引起国人的极大关注。每天网络上的各种新闻报道、实时数据、救援信息让本就紧张的神经变得更加敏感。目前正值春节期间,人员大范围密集流动,做好疫情防控工作十分紧要。对于疫情的防控,我们需要掌握以下的相关内容:

新型冠状病毒感染的肺炎临床表现有哪些?

患者主要临床表现为发热、乏力,呼吸道症状以干咳为主,并逐渐出现呼吸困难,严重者表现为急性呼吸窘迫综合征、脓毒症休克、难以纠正的代谢性酸中毒和出凝血功能障碍。部分患者起病症状轻微,可无发热。

多数患者为中轻症,预后良好,少数患者病情危重,甚至死亡。

如果出现早期临床表现,是否意味着自己被感染了?什么情况下需要就医?

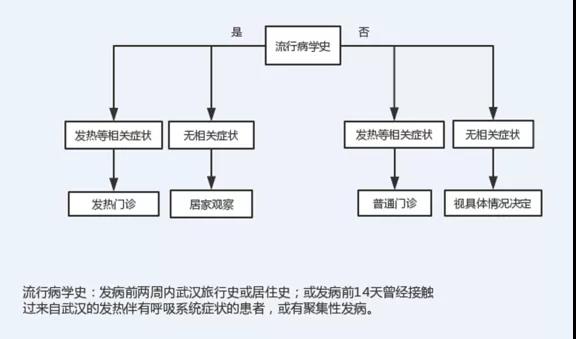

如出现发热、乏力、干咳表现,并不意味着已经被感染了。但如果出现发热(腋下体温≥37.3℃)、咳嗽、气促等急性呼吸道感染症状,且有武汉旅行或居住史,或发病前14天内曾接触过来自武汉的发热伴呼吸道症状的患者,或出现小范围聚集性发病,应到当地指定医疗机构进行排查、诊治。发热后具体的处理流程可见下图。

公众如何做好新型冠状病毒肺炎的防控护理?

专家建议进行居家观察,居家观察期间,我们要学会怎么观察自己的病情,要知道什么情况下必须去就诊,要知道怎么吃,怎么住,怎么洗。

居住

① 房间要暖和,舒适,通风。可以把含有病毒的空气放出去到室外,让新鲜的空气流进来是最基本的要求。

原则:门要小,风要大,单人房,双开窗。

② 房间里必备物品有:带盖的垃圾桶、密封垃圾袋、清理痰液等的多层不透水纸巾、含氯或酒精的消毒湿纸巾、水杯、水瓶、被褥等日常用品以及消遣娱乐物品(手机、平板、书等)。东西越少越精简越好!

原则:干干净净没有病,休息娱乐好心情。

③ 其他设施:洗澡、上厕所最好使用独立的卫浴。如果没有,从房间到卫浴,用过之后全部都要消毒通风。

原则:因地制宜,减少公用。

饮食

① 病从口入,感染也能“吃”出来。卫生是第一位,活禽野味今生不要再见!

② 新型冠状病毒传染性很强,存在人传人现象。所以,要各吃各的!单独碗筷!单独消毒!(56度以上30分钟)。所以团年饭就算了,节后再聚才安全。

③ 营养助力“抗”病毒:合理饮食,均衡为主。我们强调饮食方面选择易吸收、富含纤维素的食物,如鸡蛋羹,清炒蔬菜,多吃水果。简而言之:肉鱼蛋果蔬粗粮量力而行,吃饱喝足睡够了才能战胜病毒!

消毒

① 手勤洗:洗手洗手洗手!我们要像唠叨孩子一样唠叨自己。进了病人房间要洗,摸过病人的东西也要洗:手背、手掌、手指、指缝、指关节、拇指和手腕都要洗,用洗手液,偷懒用水冲一下可不行!

② 碗独用:病人用过的碗筷杯壶等所有东西只能他自己用,单独清洗,能用开水烫的用开水,不能的用摸上去烫手的水泡三十分钟。

③ 勤擦拭:把30毫升的84(农夫山泉满满6瓶盖)消毒液加到1.5升的农夫山泉瓶里,每天两次,用抹布浸湿后擦触碰的物品,如门把手、床头柜、床架及所有不怕褪色的家具。至少每天用这个消毒水擦或者冲浴室和厕所表面一次。

④ 高温洗:使用普通洗衣皂和清水清洗病人衣物、床单、浴巾、毛巾等,或者用洗衣机以60-90摄氏度和普通家用洗衣液清洗,然后完全干燥上述物品。

⑤ 通风好:照顾者住的房间每日开窗通风至少2次,每次至少30分钟。必须要和病人分开时间段!

面对新型冠状病毒肺炎,我们如何自我调整?

焦虑和恐惧是个体在面对压力时正常的反应,适度的焦虑有助于个体渡过危机,但过度的焦虑会使人行为失当,恐惧也在这些不当行为中迅速蔓延开来,造成人群的恐慌。那么面对疫情时个人将如何采取有益的反应呢?

从行动上积极应对

1. 正常作息、保证饮食和睡眠,适当运动和娱乐是维持自己身心稳定的基本条件——保护易感人群。

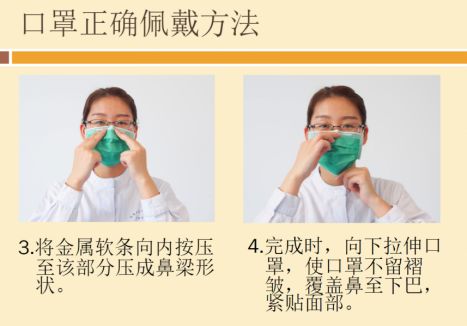

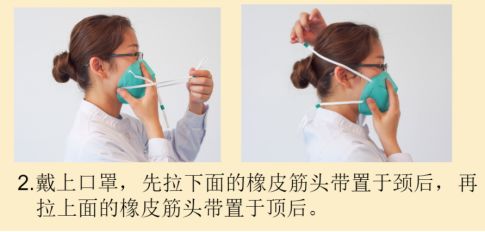

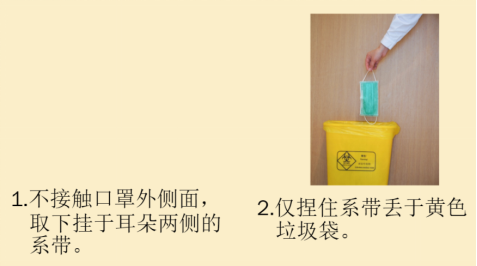

2. 戴口罩、勤洗手、少聚集可有效减少病毒的传播——切断传播途径。目前市面上能看到的口罩主要有医用防护口罩(如N95口罩)、医用外科口罩和普通级别的一次性使用医用口罩。市民日常防护选用医用外科口罩就好,N95口罩的防病效果更好,但通透性差,呼吸阻力较大,不适合长时间佩戴。具体的口罩佩戴及摘除方法可见下图。

医用外科口罩佩戴方法

N95口罩的正确佩戴方法

普通及外科口罩摘除方法

N95口罩摘除方法

3. 如有潜在接触史,需留意自己的症状,必要时自我隔离,积极就诊,目前网络就诊平台已开放——隔离传染源。

做好心理上的自我调整

1. 相信政府所公布信息的权威性,不要轻易相信未经核实的信息,更不要以讹传讹,也需要给自己设置一个关注的频率,适时轻视一下,做一些可让自己更开心的事情。

2. 学会识别自己生理和情绪上的不适,虽然我们可能并没有感染肺炎,但我们会有心身不良反应,这些可能表现为失眠、食欲差、心慌、头昏头痛等,不良反应较轻时可自我调整,当反应严重时可寻求专业的心理援助。

3. “响应号召”、“提供资源”向来是解决问题的有效途径,希望大家能在此次危机中先调整好自己,适应新的平衡,然后可再出一份力,共渡难关!

焦虑恐惧情绪已经影响到正常生活时该怎么办?

1. 接受自己有焦虑和恐惧的情绪,这是个体面对危机时的正常反应,不要否认和排斥它们。

2. 化被动为主动,现在各种信息传播不断,可主动学习了解相关知识,增加知识储备,以帮助周围的人或供必要时使用,在主动获取信息的过程中可提高判断信息真伪的能力,而不仅是被动接受谣言而引起恐慌。

3. 很多时候恐惧和焦虑并不是因为信息缺乏,而是信息过载,不断更新的信息也在不停拨动我们的神经,如果你属于容易焦虑的人,建议适当与网络进行“隔离”,因为对于“恐慌”你属于易感人群,要学会保护好自己。

供稿人/查慧贤;摄影/刘扣英;特别鸣谢/附属脑科医院;审核/开云「中国」官方网站